(París, 1929 – Bogotá, 2007)

“Las ciudades hay que pensarlas para ofrecer mejor calidad de vida, de goce y placer”.

Apesar de ser hijo de padre español y madre francesa, y de haber nacido en París, desde muy joven Rogelio Salmona se consideró colombiano. Más que por la nacionalidad que adoptó, se sentía colombiano por el hecho de dedicar su vida a repensar la arquitectura del país.

“Yo tuve una infancia feliz. Viví una niñez de comunidad, de amigos, de vecinos”, decía Salmona, y gran parte de esa felicidad tuvo que ver con la vida de su barrio, Teusaquillo, donde se instalaron sus padres cuando llegaron a vivir a Bogotá en 1931 huyendo de la complicada situación política en Europa. Fue en la tienda de la esquina, en el parque donde se encontraba con sus amigos, en las calles que recorría en bicicleta y en los jardines abiertos de las casas vecinas donde construyó el sentido de ciudad que sería fundamental en su desarrollo como arquitecto. Más que diseñar y dirigir la construcción de edificios, Salmona consideraba que creaba y unía espacios en las ciudades.

Desde muy joven entendió que adecuar los lugares a las necesidades de las personas mejoraba su calidad de vida. Por esto, una vez graduado como bachiller, comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. En 1948, luego de tres semestres, la situación de orden público, generada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, lo obligó a interrumpir sus estudios, mas no su formación. Aprovechando los vínculos con Francia, que le habían permitido conocer al famoso arquitecto Le Corbusier, viajó a París con una oferta de trabajo como dibujante y aprendiz en su estudio.

Fueron casi 10 años los que pasó por fuera del país, durante los cuales amplió su visión de mundo, conoció elementos de distintas arquitecturas y se formó una identidad a partir de las culturas mediterráneas, el mundo prehispánico y la civilización árabe. En 1959 regresó a Bogotá y terminó sus estudios en la Universidad de los Andes, de donde se graduó en 1962.

A partir de ese momento dio a conocer sus ideas polémicas. Alguna vez dijo que en los parques había que dejar unas zonas en penumbra, para que los novios se pudieran besar, y el funcionario encargado de la iluminación pública lo miró sorprendido. Participó en varios proyectos, pero su condición de arquitecto progresista se consolidó en 1970 con el diseño del conjunto residencial Torres del Parque, en el centro de Bogotá. El diseño curvado de los tres edificios hace que se acoplen a la Plaza de Toros La Santa María; pero lo más innovador fue que destinó dos terceras partes del terreno a jardines, senderos y plazoletas que, ante la ausencia de cerramientos, se incorporan al Parque de La Independencia, conformando una gran zona verde pública en medio de la ciudad, de la cual no solo los residentes se benefician.

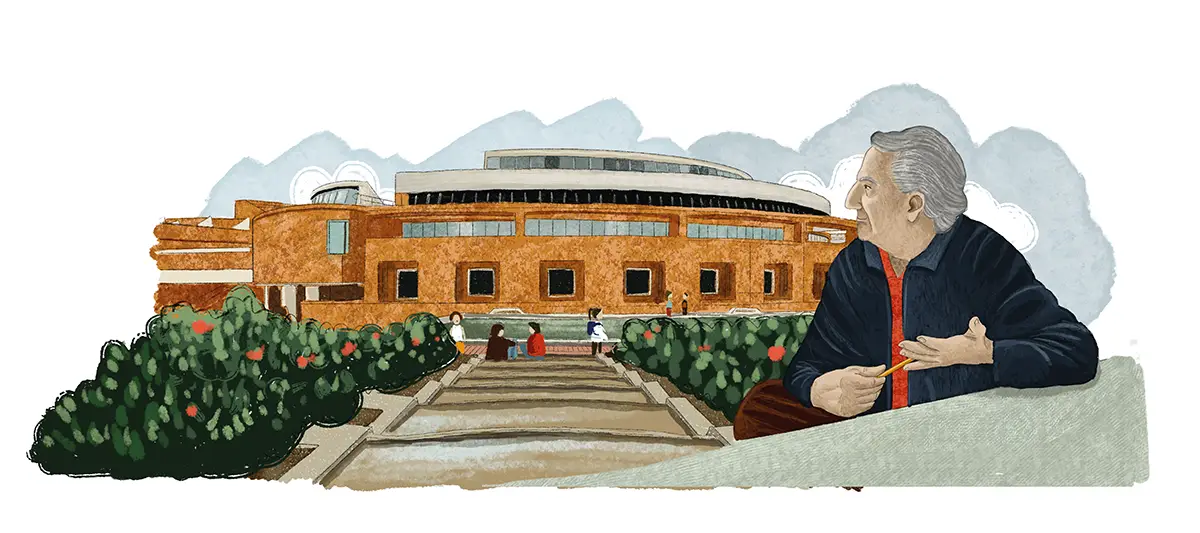

En efecto, la defensa del espacio público, esas zonas de la ciudad donde cualquier persona puede estar, como parques, plazas, centros comunitarios y bibliotecas, es un distintivo suyo; él insistió en un modelo de ciudad abierta. En una sociedad llena de carencias, decía, el compromiso ético del arquitecto radica en posibilitar una vida digna y un sentido de comunidad a través de edificios entendidos como espacios abiertos y democráticos. “Las ciudades hay que coserlas”, sostenía Salmona, enemigo de los cercos que las dividen e impiden su desarrollo. El Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el centro de Bogotá, le rinde tributo a esta idea: un edificio que se integra a la ciudad con amplios ventanales y múltiples patios circulares que fusionan a su esencia el paisaje urbano y el entorno natural, donde los conciertos, conferencias, representaciones, lecturas y debates han auspiciado la participación de muchos.

La selección de materiales locales es otra característica de su obra. El ladrillo, la madera y la piedra usados en sus diseños forman parte de la idea de arquitectura que tenía, en la cual el edificio no puede separarse del lugar en el que se halla. También incluyó el agua como elemento de conexión con el entorno, valiéndose de estanques, piscinas y canales, y entendió el paisajismo y el manejo de la luz como parte de su profesión. “El ladrillo se hace con la mano, es tierra y da trabajo a mucha gente”, afirmaba Salmona, cuyos edificios construidos con este material se convirtieron en su sello inconfundible. Además, “su color es variable de acuerdo con la luz, y crea destellos y sombras muy bellos”.

Tenía fama de huraño y de exigente, y cuando daba entrevistas prefería hablar de su trabajo y no de su vida personal. “Lo que cuenta es la obra”, repetía. La excelencia que pedía a los demás también la esperaba de sí mismo. Cuando le preguntaban qué pensaba de sus edificios más importantes, contestaba: “Pienso que pude haberlos hecho mejor. Con el tiempo veo los errores”. Y fue generoso con su conocimiento, como revela su faceta de profesor universitario, y humilde frente a la enseñanza: “Yo no soy maestro”, corregía a quienes se dirigían a él con ese título. Los muchos reconocimientos que recibió demuestran lo contrario.

Ocho años antes de morir le diagnosticaron un cáncer que no detuvo la disciplina con la que supervisaba sus construcciones. Sabía que los planos solo son una indicación y que los problemas se resuelven en la obra, hablando, explicando. “No pienso parar”, afirmaba cuando le sugerían retirarse, apoyado en el bastón que le ayudaba a objetar la derrota, que ni siquiera la muerte, en 2007, trajo consigo. Son muchas las obras póstumas suyas que se construyeron.

Rogelio Salmona consideraba que solo el tiempo podría calificar la relevancia de su trabajo, pues sostenía que únicamente la buena arquitectura perdura, mientras la mala desaparece. Sin embargo, desde ya es posible afirmar que su legado de espacios para la vida y lugares de encuentro cambió la manera de imaginar las ciudades, incentivando en ellas el sentido de comunidad. Quizá sea tan sencillo como esto: pensó la arquitectura para la gente.

(Ilustración: Carolina Bernal C.)